오는 31일까지 인사동에서 분청 작품 전시를 하고 있는 윤광조 작가를 전시장 인사아트센터에서 뵈었다. 고희를 넘겨 흰 수염과 더불어 도인의 풍모와 더불어 소탈한 웃음까지 선사한 작가에게 수행자의 면모를 느낄 수 있었다.

1. 급월당 윤광조 선생님이신데 호 급월(汲月)의 의미는 무엇인가요?

사부님이신 전 중앙박물관장 최순우 선생님께서 지어주신 것이다. 선생님은 박물관장만 한 게 아니라 당시 문화계를 이끈 큰 어른이었다. 회화, 조각, 건축 등 전 분야에 한국적인 아름다움을 현대화해야 하지 않겠느냐 해서 많은 제자들이 따랐다. 대개 스승이 제자의 호를 지어주는데, 급월이란 달을 길어 올린다는 문자풀이로는 그런데 달을 길어 올릴 수가 없죠. 그래서 부단히 노력해라. 워낙 급월당이라는 호는 사부님의 스승이신 우현 고유섭 선생님, 그 분은 일제 때 우리 문화재를 연구하고 지키신 분인데 그 분의 별호이다. 당신의 사부님의 당호를 당신의 제자에게 주신 것이다. 저로서는 큰 영광이다.

2. 전시회를 마련한 취지는 무엇인가요?

우리나라가 혼돈의 시대인데, 진정한 가치 있는 것들은 가치 없는 껍데기들에 가져져 있다. 특히 도예 분야가 작가가 처음부터 끝까지 전 과정을 혼자서 하는 작가가 귀하다. 그런데 이 분들은 80년대에 인연이 있어 같이 작업했는데 그게 인연이 되어 30여전을 산속에서 혼자 작업을 한다. 소중한 분들이다. 그래서 안되겠다. 같이 전시해야겠다. 사이비들에게 제대로 된 도의 모습을 보여줘야 할 의무도 있는 것 아닌가요? 그래서 같이 전시하게 됐다.

3. ‘이제 모두 얼음이네’라는 전시회 제목이 독특한데요?

가나문화재단에서 전시회 전체를 기획하면서 붙였다. 논어에 나온다는데, 처음 만날 때 제가 얼음이었고 이분들이 물이었다. 그런데 이 분들이 자기 분야에서 열심히 하다 보니까 다 같이 얼음이 된 거다. 자기 세계를 하나씩 구축하고 일가를 이루고 있다.

4. 분청의 특징은 무엇이며, 다른 도예가 아닌 분청을 하게 된 계기는 무엇인가요?

홍대 미술대학에 사실은 도자기를 하러 들어갔다. 그런데 당시 청년시절인데, 우리나라 도자기가 청자, 백자만 있는 줄 알았는데 공부해보니 분청이란 게 있더라. 이게 청자와 백자와 다르다. 아주 현대적 감각이 있는 우리 도자기다. 그래서 최순우 선생님께 여쭸다. “우리에게 이렇게 현대적인 도자기가 있었네요.” “그래 자네가 연구해 보게, 현대에 맞는 새로운 도자기를 해 보게.” 그래서 재미있다. 흰 흙을 사용하는 것이다. 하얀 흑으로 표면을 장식하는 거다. 분장회청사기, 줄여서 분청이 됐다. 화장토, 흰 흙을 장식하는 작업을 하고 있다. 분청이라는 뿌리를 갖고 지금 시대에 맞는 작업을 하고 있는 것이다.

5. 10년 단위로 새로운 작업을 하는 이유는 무엇인가요?

10년에 한 번씩은 변해야 한다. 안 그러면 상한다. 처음에는 신선한 기분으로 주제를 잡고 하는데 제가 10년쯤 되면 상하더라. 상하면 안되지 싱싱해야지. 싱싱하려고 변신을 하는 거다. 80년대 중반까지는 대개 물레 작업을 했다. 물레작업은 원형이다. 그걸 약간 변형시킬 수 있으나 어차피 원형을 벗어나지 못한다. 원형만 있는 것은 아니지 않느냐 생각해서 한참 고민하다가 지리산 정각사에 들어가 겨울에 4만 배를 하게 됐다. 잘 아는 스님께 고민을 말씀드렸더니 “절을 해봐라. 머리만으로 해결하려면 안된다. 지식인들이 특히 머리로만 해결하려 하는데, 절을 해봐라. 절을 하다보면 새로운 걸 볼 수가 있을 것이다.” 하시더라. 말이 4만배지 12일간 3천배씩 10일, 5천배 이틀 했더니, ‘물레 안 돌리면 되잖아’ 그게 답이 나오는 거다. 물레 안 돌리면 되잖아. 그러니까 이런 것들이 나오더라. 물레 안돌리고 판을 만들어 붙여서 새로운 형태를 만들고, 90년대는 제가 주로 한참 참선을 하고 절에 다니면서 공부할 때가 되어서 참선하면서 헛것 비슷한 것 보이지 않나. 그게 광장히 추상적인데, 그런 것들 잡아서 표면에 문양으로 그렸다. 일반 문양이 아니고 추상성을 갖는다. 그렇게 그리다가 그 후에 그리지 말자가 되었다. 물레를 돌리다가 돌리지 말자, 그리다가 그리지 말자, 그런 단계로 넘어간다. 그래서 이제 그리지를 않는다. 그 전엔 그렸다. 이젠 그리지 않는다. 흰 화장토(化粧土)와 태토(胎土) 이 두 가지 재료만 가지고 그리지 않고 무엇을 이야기할 수 있지 않겠느냐. 산 속에 오래 살아서 산과 친해. 오래 살면 산도 얘기를 해준다. 저도 답답한 일 있으면 산에게 이야기도 하고. 최근 40년 공들여서 산이 움직이더라. “광조야 고생한다.”하며 와서 내가 힘들면 챙겨도 주고, 그래서 요즘 산이 움직인다, 산동(山動) 그런 주제로 3~4년째 하고 있다.

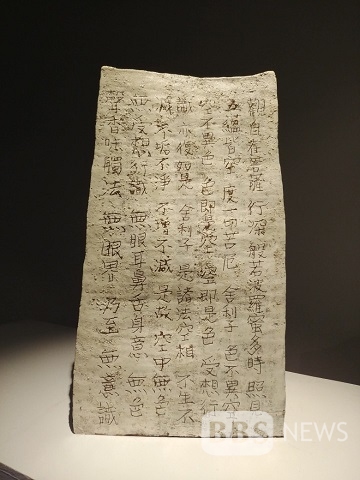

6. 반야심경도 새겨서 분청 작품을 만드셨는데, 작업이 어려울 때마다 부처님께 의지를 하신 모양이군요?

아 그러믄요. 그러지 않고는 여기까지 오지 못했을 거다. 부처님 법을 만난 가피로 그야말로 가피다. 부처님 가피로 여기까지 온 거다.

7. 분청 도예의 전승과 현대화 등 관련해 당국에 건의하고 싶은 것이 있다면요?

건의할 얘기 없다. 그 사람들 우리 하는 일과는 관계 없으니까. 우리는 여기까지 고생했는데 남은 인생 얼마 남았다고, 마저 고생해야지. 그 사람들 도와주면 참견한다. 돈 몇 푼 주고 참견한다고. 참견 안 받고 살았는데 이제 열심히 해서 작품으로 얘기하면 된다. 알아들으면 좋고 안 알아들어도. 제가 이만큼 했으니 이 사람들이 그걸 더 융성하게 하길 바란다.

8. 보도자료를 보니, “분청의 선미(禪味)를 찾아 치열하게 공부했다”고 되어 있던데, 어떤 뜻인지요?

그 때는 젊은 때니까. 그런데 선미라는 말 자체도 평론가들이 한 얘기고, 저도 젊을 때 절에 다닐 때 괜히 폼 재느라고, 또 해보니까 그런 것 같아서 그렇게 애기했는데, 조금 세월이 지나 나이 먹고 보니 그 때 내가 잘못한거다. 잘못된 발언이었다. 선미는 개코나 선미야. 그거 잘못된 거다.

자리를 함께 한 다른 작가들도 귀한 말씀을 주셨다. 자신들의 작품 세계를 한마디로 뭐라 하겠느냐는 기자에게 변승훈 작가는 ‘출가가 아니라 가출’, 김성기 작가는 ‘옹기’ 김문호 작가는 ‘입체’라는 저마다의 화두를 토해냈다.(끝)