언젠가부터 같은 영화를 여러 번 보는 재미가 생겼다. 물론 무조건은 아니고 보고 싶은 생각이 드는 영화에 한해서다. 특히 울림을 주는 시네마는 케이블로 옮아가 필름이 닳고 닳아도 놓치지 않으려 애쓴다. 그러다보니 명대사는 어김없이 머리에 남아 귓전을 맴돌기 일쑤다. 두 번 볼 때 세 번 볼 때 느낌과 감동이 다르다. 숨은 장면들이 눈에 들어오고 사각지대에 있는 배우들의 표정이 읽힌다. 나도 모르게 마니아의 첫걸음을 내디딘 게 아닌가 싶다.

국내에서 1천만 영화는 영화의 성공을 가늠하는 척도라고 한다. 유권자의 득표수로 환산하면 대통령에 당선될만한 수준이다. 그 1천만 영화가 지금껏 27편이나 나왔다. 지난 2003년 ‘실미도’를 시작으로 지난해 ‘겨울왕국2’까지 말이다. 1년에 우리 국민 한명이 보는 영화가 4편을 넘어선 지 오래다. 특히 지난해에는 아이슬란드를 뛰어넘어 세계에서 가장 영화를 많이 보는 나라가 됐다. 1백년 만에 영화 강국, 영화를 사랑하는 국민이 된 것이다. 하지만 통계 못지않게 그 의미에 주목해야한다는 지적은 귀 기울일 만하다. 1천만 영화의 비결로 ‘스토리’를 꼽는 영화인들이 적지 않기 때문이다. 관객과 소통하고 관객들이 공감하고 감동할 수 있게끔 영화를 만들기 위해서는 무엇보다 ‘스토리텔링’이 중요하다는 것이다. 페르시아의 설화 ‘천일야화(千一夜話)’는 물론 아리스토텔레스 수사학의 기본도 사실 ‘스토리’에 있었다. 아카데미상을 석권한 ‘기생충’의 힘도 마찬가지다. 그 스토리가 표현의 자유, 창작의 자유에서 나올 수 있음은 더 이상 강조할 필요도 없다.

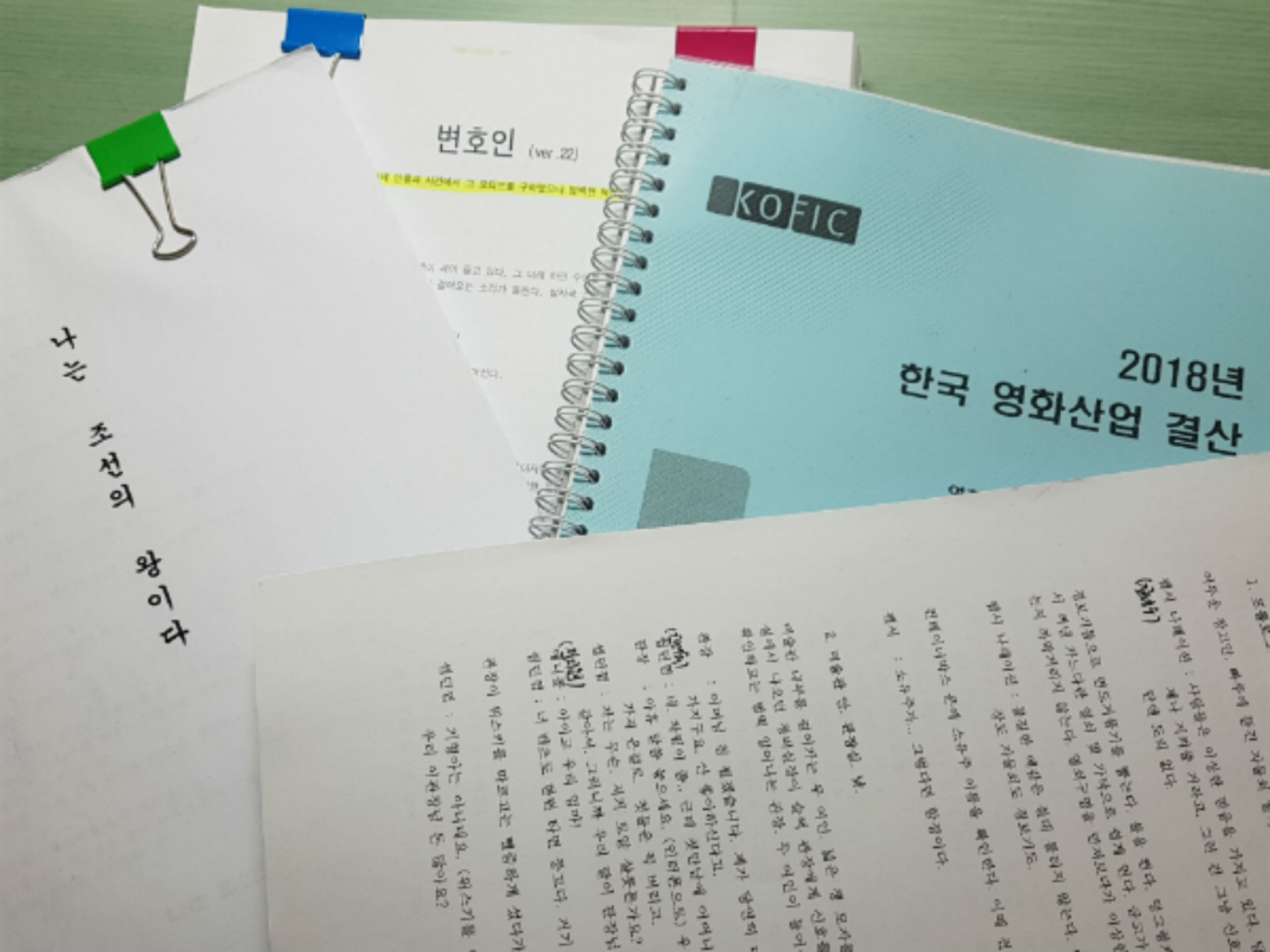

예상치 못한 바이러스에 다들 걱정이 많다. 크고 작은 행사들이 잇따라 취소되고 있다. 참석여부를 고심했던 대학원 졸업식도 취소됐다. 고민은 덜었지만 한편에 아쉬움이 남는다. 인상적인 강의의 기억들이 영화의 명대사처럼 가슴에 남아있기 때문이다. 그 중 하나가 길종철 교수의 ‘영화 스토리텔링의 이해’다. (2020.2.16.)