격동의 시절을 보내고 맞은 지난 6월의 어느날. 유달리 퇴근을 서둘렀건만 지방에 있던 나로서는 어쩌면 늦는건 당연했다. 약속시간을 조금 넘어섰지만 마음이 급했다. 숨가쁜 역사의 한복판에서 의연히 판결을 내렸던 분을 뵈러 가는데도 퇴근길은 예외없이 혼잡했다. 어렵사리 도착한 서울의 최고 번화가 압구정동에 소탈하고도 정겨운 칼국수집이 있다는 것을 그때 처음 알았다. 넓지않은 홀과 방. 빈 테이블이 없을 만큼 손님들로 빼곡했다. 그 방 한쪽 구석에 작은 상을 앞에 둔 지인 셋이 보였다. 반가운 마음에 뛰어들어가며 손을 맞잡고 인사를 드렸다. 많이 늦지는 않은 탓에 해물파전은 온전했고 보쌈은 손도 대지않았다. 막걸리도 넉넉했다. 시원한 막걸리를 함께 들이키며 못다한 정담을 하나하나 풀어갔다.

강일원 헌법재판관을 처음 만난 것은 지금으로부터 10년전. 그러니까 2007년 6월이다. 법원행정처 사법정책실장을 맡고 계셨다. 당시는 이용훈 대법원장 재임시절 사법개혁이 추진되고 있을 때였고, 그 가운데 핵심이라고 할 수 있는 ‘국민참여재판’의 시범실시를 앞두고 있었다. 실질적인 준비를 해온 분을 인터뷰하는건 너무도 당연했다. 앵커로서 처음 현직 판사를 인터뷰했다. NG 한번 없었다. 논리가 명쾌했고 따뜻한 설득력이 느껴졌다. 그게 인연의 시작이었다. 그 뒤로 취재와 만남을 이어가며 신뢰가 깊어졌다. 하지만 궁금증도 커졌다. 흔히 보수로 분류하는 안팎의 환경을 갖추고 있었기에 이 엘리트 법관의 ‘서민적’이고 ‘개혁적’인 생각을 이해하기는 쉽지않았다. 법조계 안팎에서 그 분을 싫어하는 분을 만나기도 쉽지않았다. 여야 합의로 헌법재판관에 추천된 이유가 아닐까 싶다.

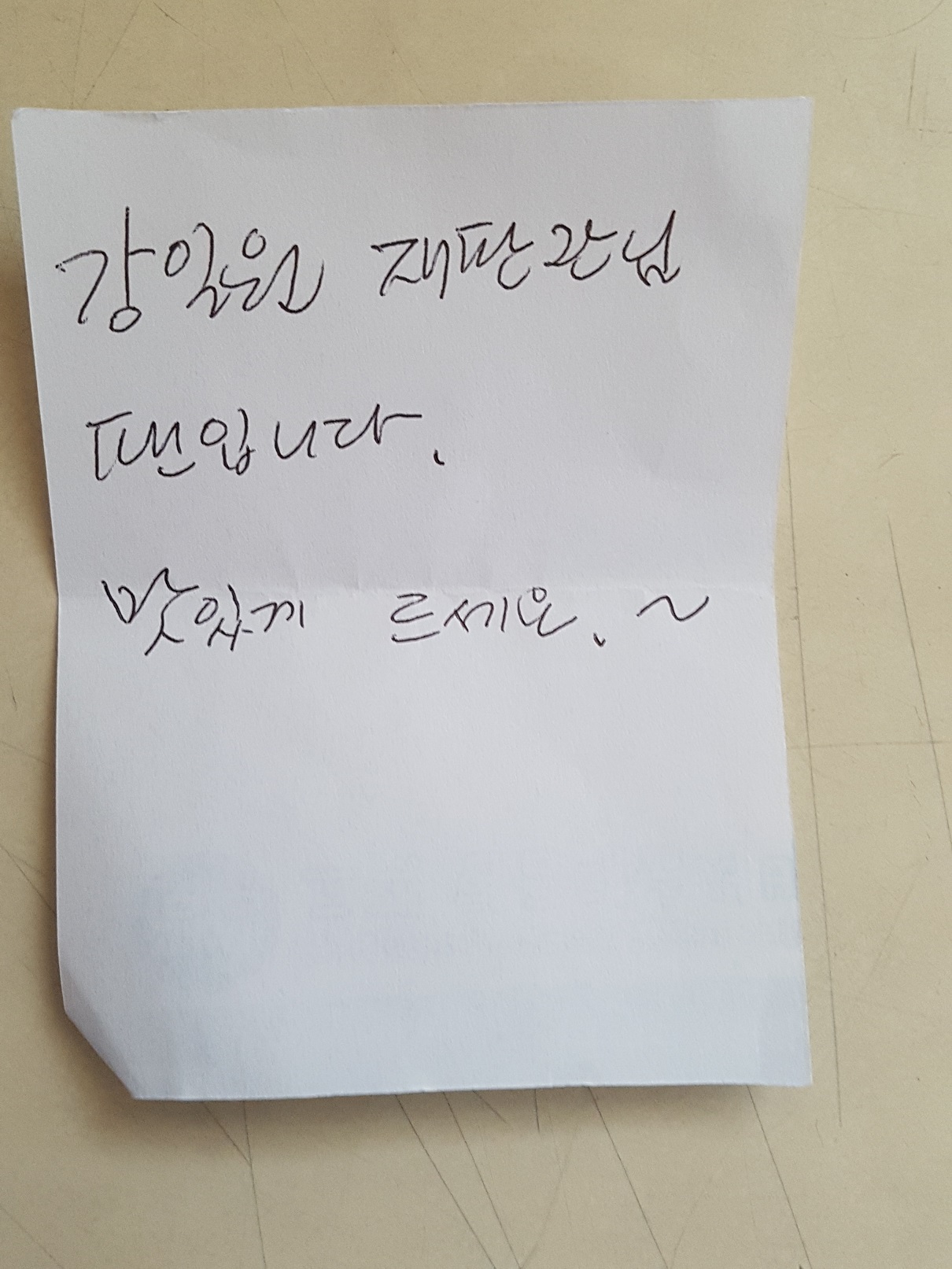

6월의 그날 저녁, 다들 보쌈에 손을 대지못하는 이유가 있었다. 우리가 시킨 안주가 아니라 홀에 있던 다른 손님이 보낸 거였기 때문이었다. 뒤늦게 도착해 이를 선뜻 믿지못하던 나는 조그만 쪽지를 보고서야 고개를 끄덕였다. ‘강일원 재판관님 팬입니다 맛있게 드세요’. 훈훈한 필체였다. 한동안 머뭇거리던 재판관께서 인사를 해야겠다며 그 이름모를 손님을 찾았지만 너무 늦었다. 이미 계산하고 떠난 뒤였다. 지인들 서로 아무말도 하지않았지만 그 보쌈에 담긴 의미는 알고 있었다.

소박한 음식점에서 만난 소중한 추억. 거기에 민의(民意)가, 역사(歷史)가 담겨있다. 나는 그 뒤로 보쌈을 볼 때면 그날의 추억이 떠오른다. 그리고 좋은 분들을 만날 때면 보쌈이 그리워진다. 올해 추석이 지난해보다 여유로운건 그 보쌈이 있기 때문이다.

[9월26일 박경수 기자의 삼개나루]