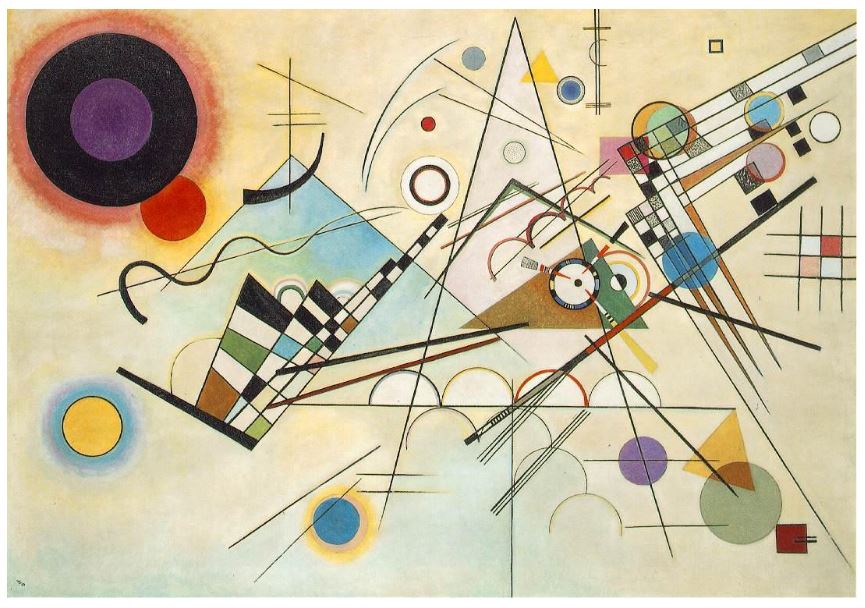

20세기의 추상화가 칸딘스키는 자신이 그림을 그리는 화가임에도 최고의 예술을 ‘음악’이라고 생각했다. 음악은 즉각적으로 인간과 상호작용한다. 맛있는 음식은 혀에 닿는 순간 알 수 있는 것처럼, 음악 역시 귀에 들리는 순간 마법처럼 내면에 심상을 불어넣기 때문이다. 사진이나 회화 전시회에선 “아는 만큼 보인다”는 말이 대체로 통용되는 반면, 음악에서는 어떤 곡 안에 이러이러한 배경이 있다거나, 화성이 어떻다는 등의 설명은 감상에 방해가 될 뿐이다. 그래서 칸딘스키는 아예 음악을 그렸다. 쇤베르크와 바그너 등 당대의 음악가들로부터 받은 청각적 경험을 시각적 조형요소로 풀어낸 것이다.

2017년 3월, 지금으로부터 백 년 전을 살았던 화가 칸딘스키가 떠오른 이유는 박한철 전 헌법재판소 소장이 남긴 마지막 퇴임사를 다시 읽으면서다. 평생을 독실한 불자로 또 법조인으로 살아온 소회를 담은 어느 비구니 스님의 선시 ‘몽고비란(夢跨飛鸞)’이 물론 가장 많은 주목을 받았지만, 내 눈을 가장 오랫동안 사로잡은 내용은 ‘훌륭한 헌법재판은 아름다운 음악과 같다’고 비유한 대목이다. 박 전 소장은 헌재의 남은 심리를 지켜봐달라고 당부하면서 “훌륭한 헌법재판은 국가와 사회의 지속성을 의미하는 직선, 창의성을 뜻하는 곡선, 그리고 다양성을 상징하는 색채가 조화롭게 어우러져, 국민의 마음을 편안하고 즐겁게 하는 선율이 되어야 한다”고 말했다. 이건 그야말로 칸딘스키의 그림이 아닌가.

국정농단 사태로 인한 대통령 탄핵안 심리라는 중요 사건을 매듭짓지 못하고 떠나야만했던 박 전 소장의 심정은 어땠을까. 퇴임식 전날, 재판관 모두를 초대한 자리에서 어떤 이야기를 남기고 갔을지는 알 수 없지만, 그가 말한 ‘훌륭한 헌법재판’을 통해 극단으로 치닫고 있는 대립을 아우를 수 있는 결정을 내려주길 바란 건 당연할 것이다. 당장 TV만 틀어도 나라 안팎에서 겉으로 드러나는 분쟁이 얼마나 깊은 골을 숨기고 있는지 알 수 있다. 98년 전 민족이 하나 돼 일제에 항거했던 3.1절임에도 불구하고 광화문 광장에는 “대한민국을 지키자”는 같은 뿌리에서 쪼개진 두 개의 다른 소리가 울려 퍼졌다. 한 쪽 무대에 설치된 거대한 스피커에서는 “어둠의 자식들이다” “역적이다”라면서 비난하는 목소리가 쩌렁쩌렁 울려 퍼졌고, 또 다른 쪽에선 부부젤라 부대가 등장해 ‘뿌~’ 소리를 내면서 소리를 소리로 덮으려 하고 있었다. 한 공간을 두 개로 쪼갠 차벽을 사이에 둔 채로 오른쪽은 왼쪽을 할퀴었고, 바깥쪽은 안쪽을 밀어냈다.

오늘날 우리에게 직선과 곡선, 색채를 가진 유려한 음악이 필요한 것은 이 때문이다. 분열된 국론을 추스를 수 있는 리더십이 필요함은 말할 것도 없거니와, 그득하기만 한 각개의 소리에 질서를 부여해 음악의 필수요소인 화성, 즉 하모니를 만들어 내는 역할을 헌재가 해줘야 할 것이다. 헌재는 이제 본격적으로 평의에 돌입했다. 선고는 이정미 헌재 소장 권한대행의 퇴임 전, 보름이 채 걸리지 않을 것이란 관측이 유력하다. 전 대한민국의 눈과 귀가 그에 쏠릴 날, 헌재가 부디 훌륭한 판결을 아니, 단박에 심금에 와 닿는 아름다운 음악을 들려주기를 기대해 본다.

모두를 아우러는 대한민국이 되기를~~